般若是智慧,「波羅蜜多」是圓滿成就或修行過程階段。行般若便能照見五蘊皆空,行般若的宗旨便是度一切苦厄。所以照見五蘊皆空就是般若,度一切苦厄是波羅蜜多。簡而言之,觀自在菩薩,是能修般若法門的「人」;行深般若波羅蜜多時,照見五蘊皆空,是指所修的「法」;修持般若波羅蜜多,通達五蘊皆空,是「因」;證悟空性而能度一切苦厄,則為「果」。

文章選讀

我們的六根、六識的作用,其實就是心的整體作用,只要達到統一境的時候,便能六根圓通,它們的作用即能通達。這是一種很高的修行層次。所以,即使苦惱的眾生無法發出求救的聲音,觀音菩薩一樣知道他們的苦惱,菩薩還是會隨類現身給予慈悲救濟。

用話頭的方法,我較熟悉。經過師父如此詳細的說明,我更清楚,也能把握了。於是在用功時,整個身心投入,話頭提起著,話頭綿密卻不緊,在若有若無中,妄念皆不起作用,只是順著話頭的參究,將身心融入,過程清楚照見,身心輕安而話頭引發的疑情綿密。

默照禪由宏智正覺禪師提倡,為宋代曹洞宗的根本,日本曹洞宗傳為「只管打坐」,但中國曹洞宗則似乎久未有此禪法的教學。師父直從正覺禪師的默照禪法中親自實踐、體驗而得力,並從盛唐以來的禪師們活潑的教學中,悟得此禪法實為禪宗一向來便在應用的善巧。

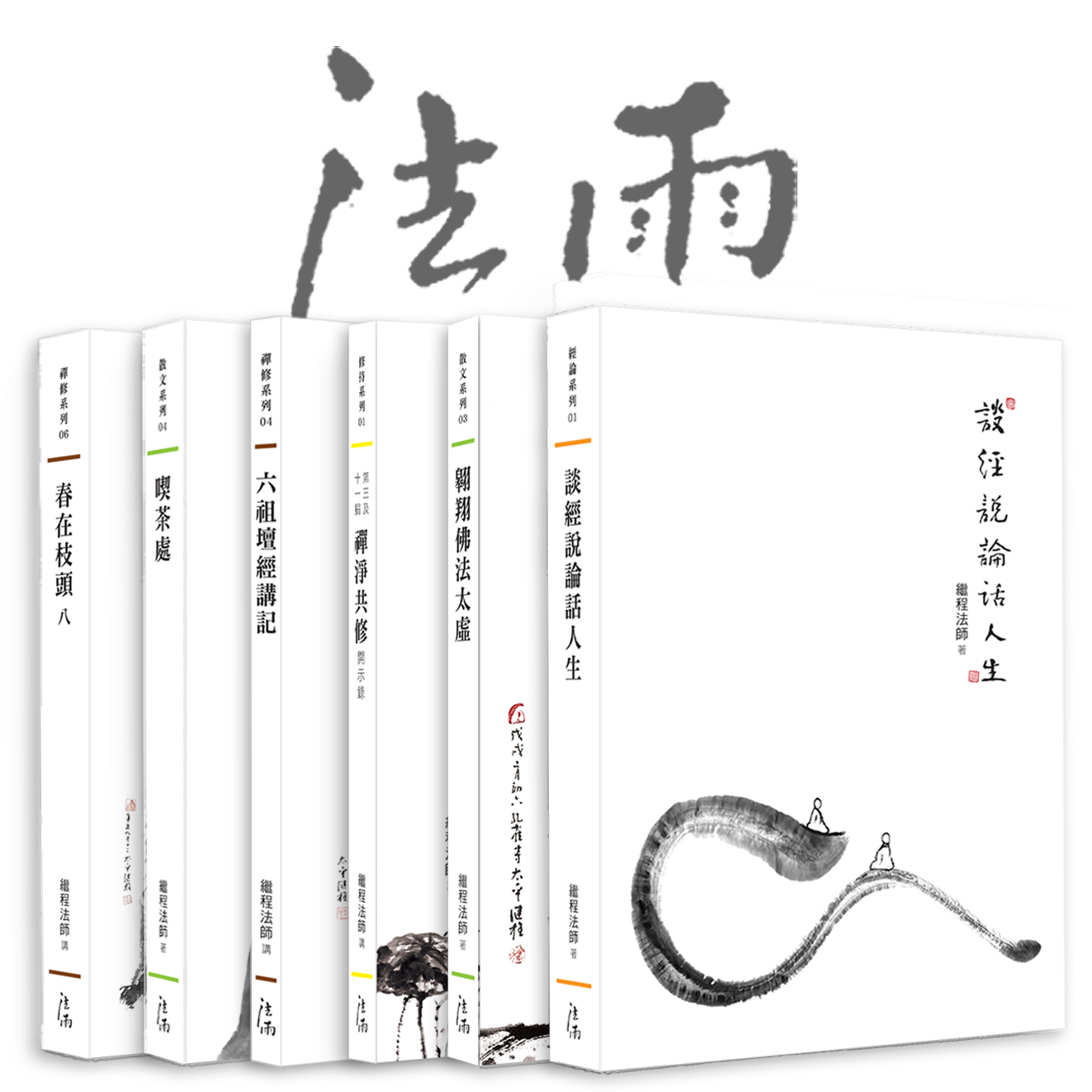

新書出版

《一代人天師範》

本書透過細緻描述,讓我們窺見弘一大師的精神內涵,以及他如何將人生昇華至至高境界。《一代人天師範》不僅是弘一大師的生平描述,更是對佛教精神的深入詮釋,使我們深入大師的精神內涵,並從中汲取人生智慧。..

RM28.00 RM35.00

《禪外加傳》

本書內容涵蓋生命本質、生死觀、禪修實踐,到佛教哲學的深層探討,不僅展現繼程法師對佛法的深刻理解,也透過簡潔文字傳達禪修智慧與生命意義。《禪外加傳》既是佛教哲學的藝術表達,也是生命智慧的結晶。既適合佛教..

RM22.00 RM28.00

《人生佛教概論》

《人生佛教概論》啟發深刻思考,讓世人明白佛教並非止於教義或信仰,而是可以深入生活的人生智慧。太虛大師用他的一生,為我們示範如何在紅塵中修行,如何在人世間的苦難中找到解脫,這不僅是對佛教的傳承,更是對世..

RM24.00 RM30.00

慧燈文選

法雨文選