|

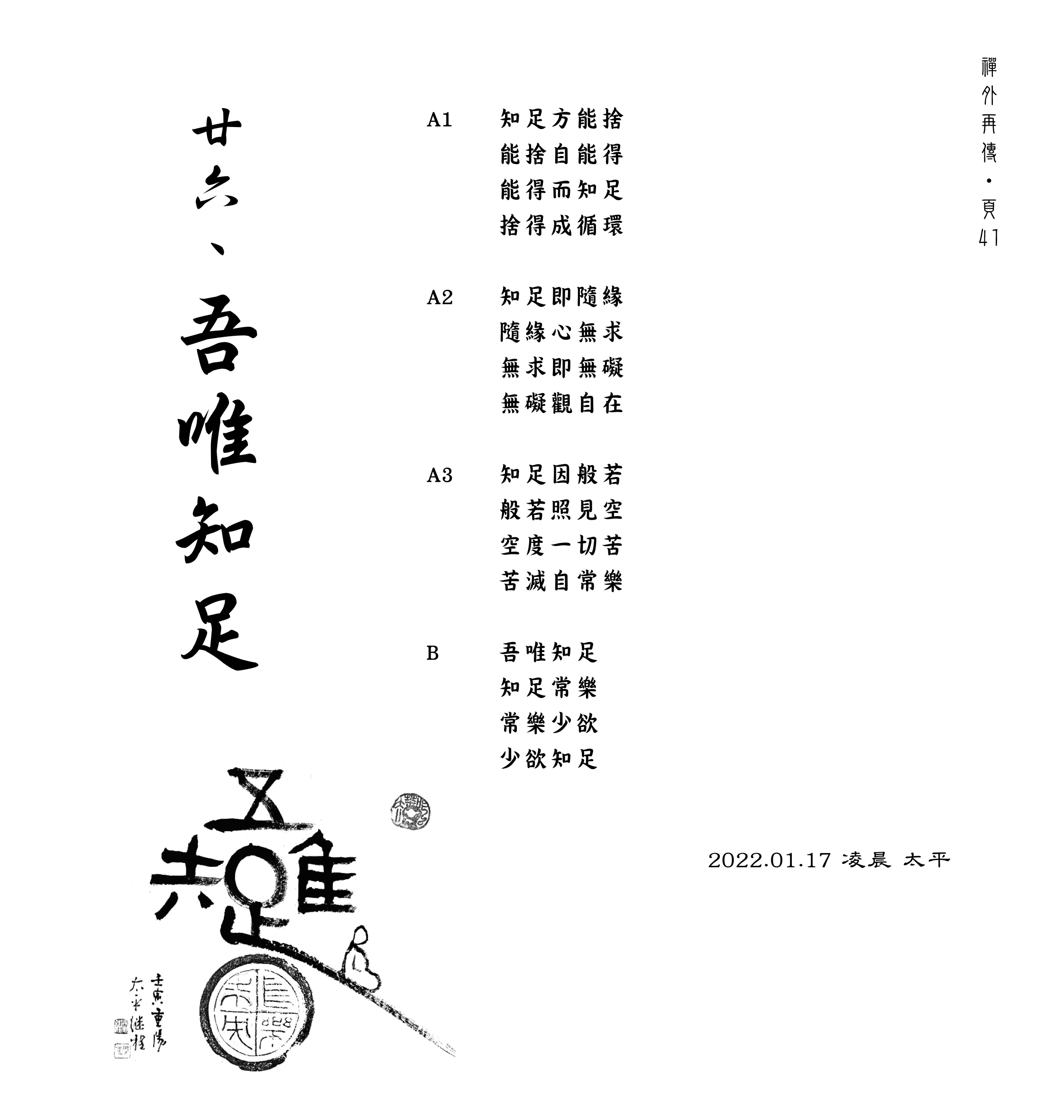

本偈以「知足方能捨」為開篇,表達知足不是消極認命,而是對當下如實接納的觀點。當內心知足,便不會被欲望牽絆,自然能夠放下執著。

這種「捨」不是失去,而是獲得心靈的自由。看似是物質的流轉,實是心靈的昇華。當我們放下對外的依賴,內在的豐足便會顯現。

「知足即隨緣」,道出隨緣的真諦。隨緣不是隨波逐流,而是以智慧觀照因緣。不強求、不抗拒,讓內心不再被外境牽動,達到「無求品自高」的層次。

無求並非無所作為,而是不執著於結果,當內心無求,自然「無礙」,心如明鏡清澈,映萬物而不染。清淨無礙的境界,正是觀自在菩薩的智慧體現。

知足的根源在於般若智慧。般若是照見諸法實相的智慧,讓我們看清一切現象的本質是「空」。空不是虛無,而是超越對立、無所執著的境界。

以般若智慧觀照人生,便能超越苦樂的二元對立,達到「苦滅自常樂」的境地。這不是感官的快樂,而是心靈的究竟安寧,也是知足常樂的根基。

從知足出發,學會捨得,隨緣而活,以般若智慧觀照人生。這並非遠離塵世,而是在日常生活中實踐佛法。當內心少欲知足,就不會被欲望淹沒;當內在隨緣無礙,便能在紛擾中保持平靜。

從知足、捨得、隨緣、無礙、般若、常樂,最後再回到知足,既是修行的路徑,也是生命的圓滿。本偈內容旨在讓我們瞭解:真正的幸福不在於外在的擁有,而在內心的知足與智慧,也指引我們走向自在與解脫。

在充滿誘惑與壓力的時代,願我們都能以知足為起點,以般若為明燈,走向心靈的常樂與安寧。