第八章.〈感人至深的教育〉讀後,彷彿看見一盞青燈,在歷史的長廊中搖曳。弘一大師的身影從泛黃的紙頁間浮現,不是以高僧的莊嚴法相,而是作為一個純粹的教育者,用生命詮釋著「教育」二字最深邃的內涵。文字間流淌的溫熱,讓我們在人心浮躁的時代,觸摸到教育最本真的溫度。

自古「名師出高徒」,卻鮮少有人追問何謂真正的名師。當我們驚嘆於豐子愷筆下靈動的線條,劉質平譜寫的悠揚樂章時,是否看見了這些藝術火種背後的點燈人?

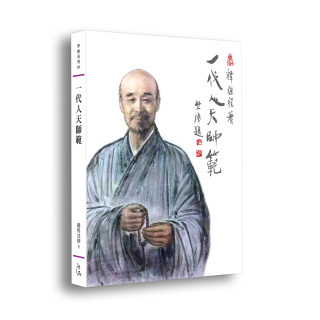

李叔同先生執教七載,未曾揮舞教鞭,不曾疾言厲色,只是靜靜地將自己站成一座燈塔。他的美術課堂裡,畫筆勾勒的不僅是石膏像的明暗,更是對美的虔誠;音樂教室中,音符跳動的不單是旋律的節奏,而是對生命的禮讚。

這種教育如同春夜細雨,無聲浸潤學子的心田,待歲月流轉,方見滿園桃李競芳菲。

最令人動容的,莫過於先生面對「滅佛運動」時的身教。當激進青年手持時代的利刃要斬斷信仰的根脈,他沒有辯經論道的鋒芒,只是邀來昔日學生圍坐清談。茶香氤氳間,先生以春風化雨般的溫言化解戾氣,令宣中華走出山門時已是汗透重衣。

這讓我想起禪宗公案中「拈花微笑」的意境,真正的教化從來不需要聲嘶力竭,當教育者的生命本身成為經典,自會有穿透時空的力量。而「平直心」三字,恰似一劑醫治當代教育痼疾的良方。

在追求速成的時代,多少教師困在績效指標的牢籠,將學生視作待加工的原料。而先生當年面對失竊事件,竟要以生命踐行誠信,這種近乎極致的純粹,恰是教育者最珍貴的赤子之心。

又當我們驚嘆他感化軍閥錢東亮的傳奇時,何嘗不是在見證真誠對人心的終極叩問?教育從來不是技術的較量,而是生命與生命的共鳴。

掩卷之際,耳畔迴響起先生「文藝以人傳」的箴言。如今資訊爆炸的時代,我們比任何時候都更需要這樣的覺悟。教育真正的火種,從來不在教案的字裡行間,而在於教育者如何將自己的生命淬煉成光。

當年的師範生們在先生跟前學到的,何止是繪畫音樂?那是用整個生命演繹的藝術——如何在喧囂塵世中保持靈魂的澄明,怎樣在時代浪潮裡守護心靈的燈火。

這種教育不囿於教室圍牆,而是將人格的光輝化作永恆的北斗,指引著一代代學子在人生長路上慎思明辨。

窗外的晨光漸亮,書頁間那位清癯的先生似乎仍在微笑。他用自己的存在證明:教育最美的模樣,是師者將生命化作春泥,讓學生在不知不覺間長成向陽的花木。

這或許就是「感人至深」的真諦——當教育褪去所有形式外衣,唯有真摯赤誠之心,仍在人間溫柔相遇。